1948年に創刊し、常に公平な目で世間をみつめ、庶民のより良い生活のために、さまざまなメッセージを届けている雑誌『暮しの手帖』(暮しの手帖社)。現在放映されているNHKの連続テレビ小説『とと姉ちゃん』のモチーフとして、はじめて存在を知り興味をもった方も多いのではないでしょうか?

今、あらためて注目されている『暮しの手帖』について、編集長の澤田康彦さんにお話しを伺いました。

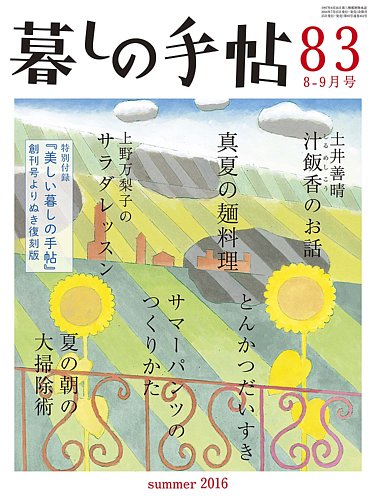

「おかげさまで『とと姉ちゃん』効果で、第83号は売り切れ増刷しました。この時代に雑誌がこれだけ爆発的に売れるのはあまりないことです。初めて手に取られた方からは“いい雑誌”という感想をいくつもいただいて、とてもうれしく励みになっています」

―― おもしろいでもなく情報が充実しているでもなく“いい”雑誌というのは不思議な感想ですね。

「いい雑誌というのは、なん通りもあります。広告がいっぱい入って儲かるのもいい雑誌。部数が多く発行されているのもいい雑誌。後に記事が書籍になって売れるのも理想的な雑誌です。そんな中で『暮しの手帖』は、単行本の全集を揃えるような感覚でバックナンバーをずっと持っていてくださる方が多く、時代をこえても残したい、そう思っていただけることに誇りを感じます」

検証して、丁寧に伝えることの大切さ

「一番大切なことは掲載した情報が、読者にとってきちんと役に立ち、伝わっているかどうかです。たとえば、料理のレシピを掲載するときには、かならず編集部の2階にあるキッチンでレシピ通りに工程作業をします」

―― レシピの検証ですね? 確かに読んだまま料理しても上手にゆかないときがあります。

「動画やテレビとちがい、ことばで正確にレシピ(アクション)を伝えるのは難しいです。実際、料理をしてみると、どうして、なかなかレシピ通りにはいかないものです。その場合は先生と相談し、再検証もおこないます。83号からはさらに、編集スタッフが監修の先生に指導をうけながら再現する『試作室から』という企画もはじめました。『暮しの手帖』70年の歴史において初めてのこころみだと思います」

※『試作室から』。先生と一緒に再現したからこその詳しい補足内容が満載!痒いところに手が届くような丁寧なアドバイスがうれしい。

「あらためて感じるのはコミュニケーションの大切さです。収録後に先生を囲みながら談笑していると、次号のアイディアなどもみえてくるんですよ。雑誌の企画のは、一方的にこちらで決めてゆくのが基本形ですが、活きた企画とは、プロの方と目と目をあわせて会話を重ね信頼を得て生まれてくるものだと思いました。次も同じスタッフでやりたいと思えるのも、いい雑誌の条件だと確信しています」

編集部、ひとり、ひとりの“暮し”を活かす企画づくり

「以前、ぼくがフリー編集者だった時期は、仕事で忙しい妻の代りに主夫をしていました。その時の体験が、今、とても役だっています」

「『スマートフォンで撮る家族の写真』という企画。ぼくは、子どもが二人いるのですが、彼らの動きをとらえるのが下手くそで(笑)。カーテンごしの光や、白熱灯の光の活かし方など…取材を通してはじめて知りました。撮るときには、被写体の後ろにある物を退けるなど、案外、ささいで当たり前のことこそ気がつかないものです。それはレシピを検証するときも同じで、実践しないと分らないんですね」

―― 編集長ご自身にとっても生活の知恵をメモするような、まさに“暮しの手帖”なんですね!

「編集部の彼ら彼女らが提案してくる企画は、皆それぞれの感覚や思い、事情などがあり、実生活に結びついたものです。ぼくでいえば今は単身赴任で独り暮らしなので、つい食生活が乱れがちです。悩んでいたところに、ちょうど土井善晴先生の『汁飯香』(しるめしこう)という企画がはじまりまして…もう、これが、どんぴしゃにハマっています」

SNSでも話題になっている土井先生の『汁飯香』とは?

―― お味噌汁に、ご飯に、お新香という意味ですか?

「そうです。古来より食卓には具だくさんの味噌汁とご飯、お新香があれば充分でした。ところが昨今は、おいしものを追い求めて、ことさら食べたいという欲望を家庭のなかに持ち込むから、おかずをつくる料理人の手間がふえてゆきます」

「だから、いちど食の原点にもどって“旬の野菜などを、美味しいお味噌で食べられれば、それでよろしいやん”という先生の主張が『汁飯香』なんです。Facebookでも反響が大きく、先生の考えに共感された方が多いようです」

―― 旬のお野菜を探して味わうなど、今の時代には、それこそが贅沢な気がします。

「旬のものは“あれば”でいいんです。あるものならばなんでもいいとのこと。ただし具沢山であることが大事です。つまり、おかずを一品へらしたからといって、それは手抜きではなく、しっかりと栄養を摂りながら、同時に、作り手の手間をへらした無理のない生活が営めるということなんです。独り暮らしの者にとっても、きちんとした食生活をおくるための素晴らしいアイディアだと思います」

―― 若い世代や、わたしの未来の旦那さまになる方にも、ぜひ、知っていただきたいことです(笑)

「そうですね。『暮しの手帖』の記事は、できればご夫婦やカップルで読んでほしいんです。なぜならば、どちらか一方だけが主張しても意味がないでしょう? 大切な家族や暮らしを守るために、どんな指針を共有したらいいのか、そこに男性も女性もないはずです」

豊かな暮らしって、一体どんなもの?

「大橋鎭子と花森安治の「ひとり、ひとりが自分の暮らしを大切にすれば戦争にならなかった。守るべきは、自分達が大切にしている家族。…そんなに難しいことでないのに、なぜ出来なかったのか?」という主張に象徴されるように、お金よりも、時間や人間関係などもっと大切で、そこに本当の豊かな生活があると私たちは思っているのです」

―― それは、スポンサーを入れない雑誌づくりと重なるところでもありますか?

「けっして広告を入れることが悪いということではありません。でも、広告に合わせて企画をする必要がないので、読者がなにを求めて、我々がなにをお伝えしたいかということだけを純粋に考えて誌面づくりができます。だから『暮しの手帖』は、世の中の流行とは違うところで生きています。流行というのは、大きな資本が入って作られて、動いていることが多いものですから。花森安治自身は、広告をのせるほうが異常とまで申しています」

―― 流行とは無縁といいながらも、時代遅れといった感じがしないのが不思議です。

「人は『暮しの手帖』をいろいろなイメージでとらえている気がします。どこか古臭いイメージ、ハイソなマダムが読むもの、逆に庶民の雑誌、あるいは戦争反対といった社会運動的な内容の雑誌だと思っている方もいます。確かに時代によってはそういう記事もあり、とらえ方は自由ですが、一貫して“ふつうの暮らしを楽しむ知恵と工夫を探求している”ことに変わりはありません。今の時代は、そんな日々を丁寧に生きる提案こそが、むしろ新しい考えで時代の最先端なのではと考えています」

―― だからでしょうか?『暮しの手帖』には、ゆったりとした充実した時間が流れていて、心のどこかで求めていた生活風景がある気がします。

リメイクする幸せ。作り直す贅沢

「来月号で『くつしたのお直し』というタイトルでダーニングの特集をくむんです。ダーニングって、穴のあいてしまった部分を、毛糸で色鮮やかに補修する技術ことなんですが、広告やスポンサーに影響されずに、モノを大切に使いつづけることを提案できる雑誌は、読者の皆さんにとって、今や新鮮なのかもしれません」

―― なんでも手に入る豊かな国のはずなのに、なぜか貧困が問題となり殺伐とした生活を送るわたしたちに、今とっても必要な価値観である気がします。

「ぼくの幼いころ、つぎはぎや繕いの跡などは貧しさの象徴で格好の悪いことでした。けれど今は、ひとつのモノを直して使う…それは世界に一個しかない贅沢で、やさしくてカッコいいことと、とらえられているようです」

※『セーターのほぐし方の特集』も企画中。「着なくなったセーターを利用して、オリジナル手袋を編むコツとかね。素敵でしょう?」と澤田編集長。

※『セーターのほぐし方の特集』も企画中。「着なくなったセーターを利用して、オリジナル手袋を編むコツとかね。素敵でしょう?」と澤田編集長。家族の顔が見えるお弁当の価値

「70年続いたブランド力というのは本当に大きいと思います。これは、先代、先先代から続けられてきた“暮らし第一の誠実な雑誌づくり”のおかげです。それを間違っても、踏みにじるようなことはやってはいけないことですね」

「じつは、土井先生が“お家の人のお弁当はね、ふたをあけると家族の顔が見えるんですわ”と、とても素敵なことをおっしゃっています。手弁当には、つくる側には食べる人の顔。食べる側には、つくってくれた人の顔と、それぞれの気持ちが詰まっています」

―― 伝える側と受け取る側…なんだか雑誌『暮しの手帖』に通じるところがありそうですね。

「制作者と読者の方の顔が、双方ちゃんと見える雑誌であるべきで、そのために『暮しの手帖』に携わるすべての方と、丁寧なコミュニケーションを紡いでゆくのが編集長の役割だと思っています」

―― 最後に、ドラマがきっかけで『暮しの手帖』を手にとった若い世代にひとことお願いします。

「若い読者の方には、日々の暮らしを大切にすれば、きっとよいことがあるよ。とお伝えしたいです。『汁飯香』などは、ある種当たり前だけれど、なぜか新鮮な指摘でしょう? そんな新しい発見がある雑誌なんです。大橋鎭子と花森安治の“幸せの中心には、台所と茶の間にある”という想いとともに、みなさんの暮らしを末永く応援する手帖でありたいですね」

インタビュー当日。暮しの手帖社を訪れると、スタッフの方々が通路に並び「こんにちは。初めまして」と挨拶してくださいました。こんな丁寧な出迎えをうけたのは初めて。とても嬉しくて、ああ、これが70年続く『暮しの手帖』の心意気なのだと感じ、素敵な想い出になりました。

澤田編集長、そして『暮しの手帖』の皆様ありがとうございました!

澤田康彦 さわだ やすひこ

1957年生まれ

1982年 マガジンハウスに入社し、雑誌『BRUTUS』などの編集を行う

退社後、フリー編集者をへて、2016年1月 『暮しの手帖』80号より編集長

インタビュアー 吉岡仁美 よしおか ひとみ

女優、モデル、タレント

Miss World Japan 2015 準ミス・ワールド。ラジオパーソナリティや、ナレーターなど、マルチに活動の幅を広げている

Miss World Japan Orchestra では特技のフルートを担当