夏に帰省され、実家の手料理を久々に味わった方もいるのではないでしょうか。故郷を離れて暮らす人にとって、実家の家庭料理は何にも代えがたいご馳走なのかも知れません。

そんな家庭料理にまつわるトークショーが先月、銀座 蔦屋書店 (GINZA SIX )で開催されました。

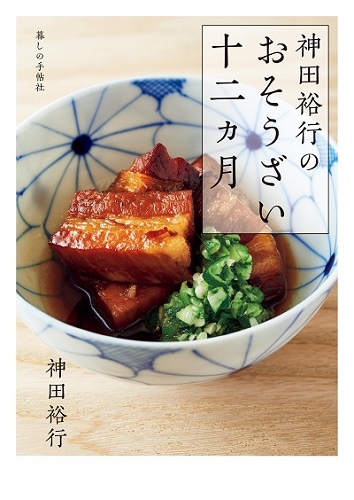

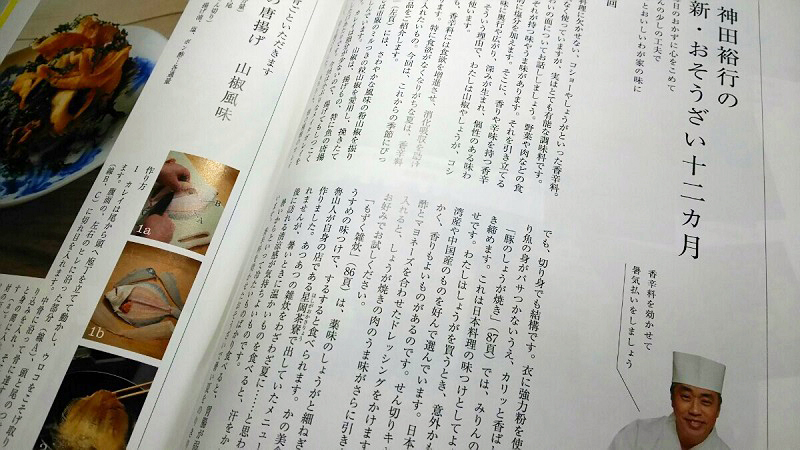

日本料理の名人、神田裕行さんの初のレシピ集『神田裕行のおそうざい十二カ月』の出版を記念したもので、レシピ集には『暮しの手帖』で6年にわたって連載された「新・おそうざい十二カ月」をもとに厳選した家庭料理62品のレシピと、書き下ろしエッセイが収録されています。

左)神田裕行氏 右)『暮しの手帖』編集長 澤田康彦氏

左)神田裕行氏 右)『暮しの手帖』編集長 澤田康彦氏

普段は、『ミシュランガイド東京』が刊行された2007年以来、10年連続で三つ星を獲得し続けている日本料理「かんだ」(港区元麻布)の主人として革新的な料理を追求し提供する神田さんですが、トークショーでは「わが家の味は世界の無形文化遺産」と題し、日本料理の魅力、そして“ふつうのおそうざい”を家庭で作るコツなどを語りました。

神田さんが「僕ね、意外と家庭料理を作るのは久しぶりだったんです。若い頃はイワシの甘露煮なども作ったのですが……だから、すごく勉強させてもらいながらの6年でした」と連載を振り返ると、『暮しの手帖』の編集長、澤田康彦さんは「素材の味、旨味、調味料、すべての味のバランスを考えられてつくられた神田さんならではのレシピでありながら、お店の料理とはまったく違う、ふつうのおそうざいを教えていただきました。作りやすくて飽きない味は読者にも編集部員にも、ほんとうに人気でした」とこたえ、和やかにトークショーが始まりました。

『暮しの手帖』83号より

『暮しの手帖』83号より

料理人 神田裕行の原点

出身は四国の徳島県。幼いころから、仕出し屋を営む実家を手伝い、日本料理に慣れ親しんできたそうです。しかし、将来の夢はロックスターで、料理人になりたいとは思わなかったという神田さん。その道に誘ったのは、写真家、西川治氏の料理写真・エッセイ集『悦楽的男の食卓』(マガジンハウス)でした。

「この本を見て、料理ってなんて色っぽいんだろうと。こんな料理の世界があるのなら料理人になってもいいかも……」と決心し、18歳から大阪で修業した後、弱冠23歳でパリへ。5年間日本料理店の料理長を務め、帰国後は徳島の料亭「青柳」に勤めます。その後、東京・赤坂「basara」の料理長をへて2004年に「かんだ」をオープンしました。

「おおきな店では、一日3500皿くらいの料理を出します。それだけの数をこなすと、自分が作ったものを食べてもらっている実感がなくなるんです。ですから自分で店を出すならばカウンター越しにお客様とコミュニケーションがとれる、こぢんまりとした店にしたいと考えていました」

そのため「かんだ」は個室とカウンターをあわせて16席~18席というつくりに。作り置きした料理は一切なく、お客様には出来たての料理を出しています。

家庭料理こそ贅沢

神田さんは『ミシュランガイド東京』の立ち上げ準備にかかわる方に意見を求められた際に「フランス料理の場合、お皿も熱くてソースも濃厚なので簡単には冷めません。キッチンの奥でつくった料理が白い手袋でうやうやしく運ばれてきても劣化しにくい。でも、たとえば焼き鳥で同じことをしたら冷めてしまうでしょう。日本料理は油を多く使わないぶん、出来たてが一番おいしい。だから職人は、目と手と気持ちがとどく距離でお客様をもてなしたいと思っています」と伝え、和食を評価するならば小さい店のエスプリ(精神、才気、魂)をくみとって欲しいとお願いしたそうです。

「“目と手と気持ちが届く”というのは、家族料理も同じです。今は、欲しいもの、食べたいものが何でも売っていて、簡単に手に入ります。でも、そのぶん、人と人の距離が遠くなって、だれがだれのために作ったのかは見えません。家族が作る料理には、うちの子どもはニンジンが嫌いだから、食べやすいように細かくして入れよう……とか、家族を想う工夫があるでしょう? 特別、自分のためだけに作られた料理を食べられることは贅沢です」という神田さんの言葉に、あらためて家庭料理の温かさと有難味を思い出しました。

失敗しないレシピなんてない

神田さんは、今まで“誰でも1度で簡単にできる失敗しないレシピ”といった趣旨の料理本やレシピの執筆依頼は断ってきたそうです。

「料理をおいしく仕上げるコツや近道する方法などをお伝えすることはできます。でも、どんな料理も、たった1度でおいしく仕上げるのは無理です」と話し、「出汁巻き卵」や「巻き寿司」など定番ながらも仕上げるのが難しいレシピを例にあげて説明しました。

「僕は世界の卵料理のなかでも一番難しいのが出汁巻き卵だと思う。中火で手早く巻くのがコツですが、カタチが崩れてしまう人は、葛粉やかたくり粉を入れて巻くと上手に仕上がる。それからテフロン加工のフライパンは油を弾いてしまうので、油を入れすぎないで。料理は調理道具や調味料、素材ひとつをとっても、何かが異なればすべてが微妙に変わるもの。必ずしもレシピ通りにいかなくて当たり前です」と話します。

さらに「巻き寿司」は、巻き込む具によって難易度が変わる料理だと話します。今回、『神田裕行のおそうざい十二カ月』に掲載されている神田流巻き寿司は、ご実家で精進料理の献立として出していた一品で、具材には高野豆腐としいたけ、卵焼き、かんぴょう、三つ葉を使っています。

「巻き寿司は、ぎゅう…ときつく巻くと、あとで反ってきてします。だからといってゆるく巻けば崩れてしまう。具の高野豆腐は出汁をかなり含んでいるので搾り加減が難しい。だから本にも“3度”は挑戦してほしいと書きました」と、レシピを参考にして、試行錯誤しながら料理を“自分のもの”にしてゆくことが大切であり、失敗を怖がらずチャレンジすることで“わが家の味”が誕生する、とアドバイスしました。

澤田編集長はうなずきながら「ぜひ男性にも神田さんのレシピを読んで参考にしてもらいたいですよね。“わが家の味”は女性だけがつくりあげるものではないはず」とこたえ、“おふくろの味”ならぬ“おやじの味”としても『神田裕行のおそうざい十二カ月』を家族で共有してもらいたいと話しました。

旨い出汁の取り方

さて、日本料理にかかせないのが“お出汁”。

「料理に自信がないからといってお出汁を濃くすると、それに比例して調味料の量も増えて、濃くやぼったい味になる。調味料は素材を活かすために使うもので、素材を征服してはいけません。例えば「金目の煮つけ」のような濃い味のレシピは、金目鯛という素材がもつ、脂が多くて味が浸み込みにくい特性を活かしたもの」と、素材の特徴を理解して味付けすることが大切だと話します。

取り方のコツは、一番出汁はグラグラと煮えたぎった100℃のお湯ではなく、ちょうど水面が平らになる80℃くらいのお湯に30秒ほど本枯節をくぐらせること。また、出汁を取ったあとの鰹節を絞ったりすると、出汁が濁ったりエグ味が出たりするので要注意です。

本枯節で取る二番出汁は20~30分ほど煮て旨みを出しきりますが、一般的な家庭で使う薄い鰹節では最初の30秒で旨みが出きってしまうので、一番、二番にこだわる必要はなく気軽に出汁を取ったらよいそうです。

※不思議なことに、おいしく作ろうと味見しすぎると、どんどん味が濃くなる。そういう時はお酒を口に含むとリセットでき、塩分を正しく感じられるそうです!

おススメは、いりこの出汁

神田さんのおススメは、手ごろな値段で家庭でも旨い出汁が取れる“いりこ出汁”。味噌汁、おでんなどに使うと最高だそうで、特に、おでんにはピッタリ。

「いりこは、頭と内臓を取り除いて水につけておき、次の日にザルでこしたいりこを完全に取り除いてから沸かします。灰汁(あく)が上ってくるので、それを除けば透明なお出汁が取れます」とアドバイスしました。

ちなみに、おでん作りのワンポイントとして、ちくわや揚げ天などは、いったん湯がいて揚げ物の中の油を取り去ると、出汁が浸み込みやすく、おいしく仕上がるそうです。

食卓に必要なのは笑顔とおおらかさ

昨今では、TVやスマホなどを見ながらの“ながら食べ”が習慣化しています。

「そのような環境では、日本料理独特の淡く繊細な旨みは感じられません。食べることに集中しなくても、味がはっきり感じられるから、濃い味の料理を好むようになってしまうのです。それに、食事を通しての会話も、おいしさを作る要素なのに……」

「日本は、餃子にカレーにパスタと…世界各国料理を食卓に並べるでしょう。【和】はミックスさせるという意味があるけれど、日本人のさまざまな文化を取り入れる力と家庭料理の多様性には驚かされる。でも、一方で、毎日、違う料理を何品も卓上に並べたり、出された料理は残さず食べなければいけないという固定観念が、食卓から“おおらかさ”を失わせているようにも思います。

もし、たくさん作って残ってしまったら翌日、また食卓にのせてもいいし、別の献立にアレンジして出してもいい」

『神田裕行のおそうざい十二カ月』では、旬の素材と基本的な調味料でつくることのできる“できたても翌日も、おいしい”そんなレシピを厳選して載せているそうです。

和食は、つくる人と食べる人のコミュニケーションや食卓のあり方を含めて“無形文化遺産”。今回のトークショーや『神田裕行のおそうざい十二カ月』を通して、ぜひ、日本料理ならではの豊かさを家庭で感じてほしいと締めくくりました。

さて、トークショーが終わるころには、すっかりお腹が空き(ああ!おいしい日本料理が食べた~い!)という欲が頭のなかでグルグルと巡ります。とりあえず、冷蔵庫にある材料で作れる献立はないかしら?と、試案。散々悩んだあげく……

……あるじゃないですか、たった今、手にしたばかり。早速、参考にさせていただきました。